« Fais un effort », « Arrête d'en rajouter », « Souffre en silence »... Ces injonctions, qui rythment le quotidien de nombreuses personnes autistes, sont banalisées, minimisées, et pourtant loin d'être anodines. « Non, la violence faite aux autistes n'est pas 'ok'. Non, ce n'est pas parce que vos souffrances sont invisibles qu'elles doivent être tues ! », proclame Florence Demourant-Nef, thérapeute spécialisée dans les troubles du spectre de l'autisme (TSA). C'est pour les mettre en lumière et provoquer une prise de conscience qu'elle a conçu, avec Claire Mallet, militante avec autisme, et le cabinet Thérapie autisme, le « violentomètre autistique ».

Identifier des comportements toxiques

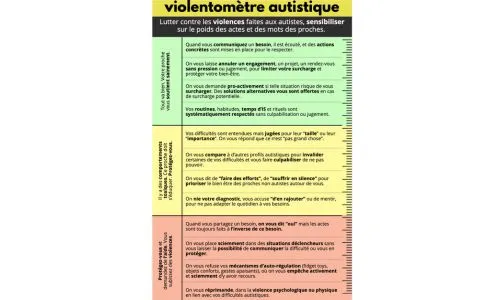

Lancé en avril 2025 sur le principe du violentomètre utilisé dans les campagnes de lutte contre les violences faites aux femmes, il permet d'identifier des comportements toxiques, tels que refuser ou nier un diagnostic, minimiser les besoins d'adaptation (« tu exagères »), empêcher les mécanismes d'autorégulation (comme l'usage de fidgets, les routines, les temps d'isolement sensoriel), juger les réactions émotionnelles ou les retraits comme de la mauvaise volonté, forcer des interactions sociales sans tenir compte de la surcharge...

Légitimer des ressentis et sensibiliser les proches

Cet outil, téléchargeable sur le site auto-therapie.fr, vise donc, d'une part, à légitimer des ressentis souvent rejetés et invalidés par l'entourage ou les professionnels, et de l'autre à sensibiliser les proches « à des actions insidieuses mais parfois destructrices ». Pour ce faire, il comporte douze actions réparties dans trois catégories, allant du vert au rouge en passant par le jaune : « Tout va bien. Votre proche vous soutient sainement », « Il y a des comportements toxiques. Ce proche doit s'éduquer. Protégez-vous. » et « Protégez-vous et demandez de l'aide. Vous subissez des violences. ».

Ouvrir la conversation et poser ses limites

« Il ne s'agit pas de blâmer ou de désigner des bourreaux, mais d'offrir un cadre clair, informé et accessible, pour que chacun puisse agir de manière plus respectueuse et sécurisante, explique Florence Demourant-Nef à Handicap.fr. Comme pour toutes les formes de violences, la première étape est de pouvoir les nommer. » Deuxième étape ? Communiquer avec ses proches car « une immense majorité d'entre eux ne se rendent pas compte de l'impact de leur comportement et n'ont pas l'intention de nuire », constate la thérapeute, qui invite à « échanger de manière simple et constructive autour d'un café et d'un donut, et à poser ses limites ». « La plupart vont ainsi en prendre conscience et arrêter. » Dans le cas contraire, les personnes autistes peuvent se tourner vers des associations ou des plateformes d'écoute, comme Écoute autisme / Léa, SOS autisme France ou encore Autisme info service, qui sont répertoriées à la fin du document de huit pages.

Des comportements jugés excessifs

Cette initiative est partie d'un constat : « Dans une société centrée sur la norme neurotypique, les besoins spécifiques liés à ce trouble sont fréquemment mal compris, jugés excessifs, à tort et par méconnaissance, ou ignorés. Ce contexte favorise des formes de violences psychologiques, sociales, parfois même physiques, qui s'exercent au quotidien ». « J'ai lu près de 4 000 témoignages pour concevoir le violentomètre. Je ne m'attendais pas à en recevoir autant, déjà parce que c'est difficile de verbaliser et de livrer sa souffrance, autiste ou pas », confie Florence Demourant-Nef, qui en retient une « grande détresse ». « Cela montre l'ampleur de la souffrance et le criant besoin d'écoute », poursuit-elle.

Des témoignages poignants

Claire, par exemple, pointe des « violences systémiques », bien qu'involontaires. « Mon mari est gentil, attentionné, et il m'aime. Mais il ne comprend pas l'autisme. Il écoute quand je dis que j'ai besoin de calme, que le bruit me rend malade. Il dit qu'il comprend. Et puis il met la télé en fond sonore, m'invite à dîner dans des lieux bondés, insiste pour qu'on fasse les courses ensemble le samedi. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'incompréhension chronique. Résultat : nausées, vertiges, et parfois je pleure sans pouvoir m'arrêter, livre la jeune femme de 39 ans. Je me hais de ne pas arriver à fonctionner normalement. »

Maxime, quant à lui, est perçu comme « celui qui 'exagère, qui se prend trop la tête, qui fait la victime ». « Quand je dis que j'ai besoin d'un environnement calme pour travailler, on rigole. Quand je m'effondre, on me dit que je dois apprendre à gérer mon stress. On ne voit pas le handicap, donc on nie la souffrance. C'est une forme de violence qui ne laisse pas de trace visible, mais qui détruit lentement, révèle l'homme de 34 ans. Le problème, ce n'est pas mon fonctionnement. C'est de devoir supplier pour qu'il soit reconnu. »

De lourdes conséquences sur la santé mentale

L'accumulation de ces agressions crée un environnement insécure et provoque une détérioration de la santé mentale, favorisant notamment « l'épuisement autistique » (autistic burnout), « encore mal reconnu mais très fréquent », estiment les trois partenaires, « avec ses conséquences tant neurologiques que psychiques ». Selon une analyse publiée dans Molecular autism (2021), les personnes autistes sont neuf fois plus susceptibles de mourir par suicide que la population générale. Un chiffre encore plus élevé pour celles sans déficience intellectuelle et les femmes. « Si on est si nombreux à en arriver là, c'est pas à cause de notre autisme, c'est à cause du monde qui veut nous forcer à pas l'être », intervient Émilie, 23 ans.

Briser les idées reçues sur l'autisme

Ainsi, l'autre enjeu de cette initiative est de briser les idées reçues. « L'autisme n'est pas une sensibilité, une fragilité ou un tempérament difficile, martèlent les trois spécialistes. C'est une condition neurologique, qui influence la manière de percevoir, traiter et répondre aux informations et stimuli. Ce n'est pas un choix, ni un trouble du comportement, ni un caprice. »

Des conseils pour « être un proche respectueux »

Bonus ! Le violentomètre s'accompagne d'une fiche pratique pour « être un proche respectueux ». « Quand je l'ai découvert, j'ai eu honte. Parce que j'ai reconnu des choses que j'ai moi-même faites avec mon fils. Comme nier ses rituels ou besoins de temps calme. On ne nous dit pas que les autistes n'ont pas le choix. On nous dit qu'il faut les formater », confie Laura, 45 ans. « Il est normal de vous sentir démuni·e ou de découvrir que certains de vos gestes ont pu blesser, être violents, sans que vous en ayez l'intention. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de faire ensuite », répondent ses auteurs, incitant à ne pas envisager cette démarche comme une « attaque personnelle ». « Vous ne saviez pas et ne pouviez donc pas 'bien' faire. À présent, vous savez. » Et de poursuivre : « Accompagner une personne autiste, ce n'est pas 'l'aider à changer', c'est changer la manière dont on l'aide, pour que son quotidien devienne un lieu de sécurité, pas un terrain d'alerte. » « Ça m'a ouvert les yeux : on peut aimer profondément quelqu'un… et être violent sans le vouloir », reprend Laura, qui utilise désormais le violentomètre comme « boussole ». « Mon fils se sent enfin respecté, et nous plus sereins par rapport à nous-mêmes. »

« Vous ne dramatisez pas, vous n'êtes pas trop sensibles ! »

Une seconde fiche s'adresse directement aux personnes avec autisme afin d'ôter toute culpabilité. « Reconnaître un comportement toxique ne signifie pas que vous dramatisez ou que vous êtes trop sensible. Cela signifie que vous avez appris à observer ce qui vous fait du bien... et ce qui vous abîme », rassure-t-elle. « Comme on ne dirait jamais à une personne en fauteuil roulant de 'faire un effort pour monter l'escalier', vous n'avez pas à justifier vos besoins pour mériter qu'ils soient respectés », souligne-t-elle. « Il ne s'agit pas d'être 'dur' ou 'parano'. Il s'agit de vous replacer au centre de vos choix. De ne plus rester seul·e avec l'idée que 'c'est peut-être moi le problème'. Non. Ce n'est pas vous le problème, persistent les trois partenaires. Ce sont des dynamiques injustes, normalisées, qui doivent être changées. »

Un outil adaptable à diffuser massivement

Pour ce faire, Florence Demourant-Nef incite le plus grand nombre à diffuser ce violentomètre massivement. « Nous l'avons envoyé à de nombreux établissements scolaires, des services publics (poste, mairie)... Certains l'ont même affiché dans les toilettes du lycée, sourit-elle. Il sera bientôt diffusé dans des cabinets de pédiatrie, de médecine générale... » Faisant l'objet de nombreux retours, cet outil est amené à évoluer. La spécialiste exhorte chaque personne à s'en saisir, à l'adapter en fonction de sa situation, son vécu, sa sensibilité. « Il n'est pas péremptoire ni gravé dans le marbre, rien ne l'est jamais dans le cadre de l'autisme », conclut-elle.

© Image libre de droit