Handicap.fr : Vous êtes à la fois chercheur et concerné par la maladie que vous étudiez. Comment parvenez-vous à trouver l'équilibre entre la rigueur scientifique et l'émotion personnelle ?

Matthias Lambert : Ce n'est pas simple, il n'existe pas de mode d'emploi pour ça. On n'apprend pas à gérer cette dualité sur les bancs de la fac, et très peu de chercheurs travaillent sur leur propre maladie. Avec le recul, je pense que le plus important est d'apprendre à s'écouter et d'être vraiment sûr de vouloir se lancer dans cette aventure car elle demande un engagement émotionnel inédit. En même temps, cette proximité donne une force particulière : elle pousse à aller plus loin, à être plus exigeant, plus attentif au sens humain de la recherche. Elle rappelle que derrière les expériences et les données, il y a des vies, des visages, des espoirs.

H.fr : Vous avez découvert vous-même la cause génétique de votre maladie à 25 ans. Qu'est-ce que ce moment a représenté pour vous, à la fois scientifiquement et personnellement ?

ML : J'étais en thèse à l'université de Lille, dans un laboratoire qui travaillait sur le muscle et les myopathies. En lisant un article scientifique, j'ai reconnu mes symptômes dans la description de patients dont on venait d'identifier le gène responsable. J'en ai parlé à mon médecin, qui faisait partie du même laboratoire. Je lui ai proposé de faire une prise de sang et de séquencer ce gène. Trois mois plus tard, la confirmation tombait : TPM3, un gène très important pour le bon fonctionnement du muscle. Trouver la cause parmi plus de 20 000 gènes c'était un peu comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Il y a eu du flair, de la curiosité, une vraie démarche scientifique, et sans doute un peu de chance. Sur le plan personnel, c'était un moment fort : pour la première fois, ma maladie avait un nom et une explication. Sur le plan scientifique, c'était la preuve que la recherche peut changer une vie.

H.fr : Comment votre passion pour la science est-elle née, et à quel moment avez-vous su que vous vouliez devenir chercheur ?

ML : Cette passion est née à la fin du collège, à l'âge de 14-15 ans. À l'époque, j'avais eu l'opportunité de visiter le laboratoire Généthon à Evry, dans l'Essonne (Vidéo : immersion dans les 3 laboratoires du Téléthon), lors d'une journée des familles organisée par l'AFM-Téléthon. Cette première visite dans un laboratoire de recherches a été une révélation. J'étais très curieux et attentif au discours des chercheurs. Ils me donnaient l'espoir qu'un jour on trouverait un traitement pour ma maladie, à l'inverse de mes médecins qui m'adressaient uniquement des mauvaises nouvelles sur mon état de santé. À la fin de cette journée, j'ai fait une rencontre qui a chamboulé ma vie… Une histoire à lire dans mon livre Le combat d'une vie (ndlr : qui paraîtra aux éditions du Rocher le 19 novembre 2025) !

H.fr : Votre devise c'est : « Ce n'est pas ma maladie qui décide à ma place ». Comment parvenez-vous à garder cette détermination au quotidien ?

ML : Je crois que cette force me vient de ma mère, qui m'a transmis, comme j'aime le dire, le « gène de la résilience ». J'ai toujours été d'un naturel optimiste. Si j'ai une chance sur 100 de réussir, je vais tout faire pour ! J'ai tendance à miser sur l'outsider plutôt que sur le favori. Ça ne marche pas à chaque fois, bien sûr, mais, quand ça fonctionne, le sentiment de victoire est d'autant plus fort.

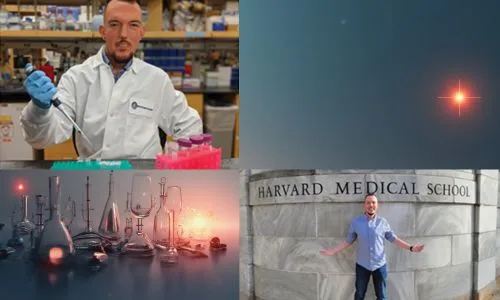

H.fr : Vous avez travaillé dans des laboratoires prestigieux, à Harvard puis à Boston. Comment s'est passée votre intégration dans ces environnements d'excellence ?

ML : J'ai trouvé beaucoup d'écoute et de bienveillance. Dès le départ, j'ai choisi d'être transparent sur mon handicap et d'en parler ouvertement, pour que chacun comprenne mes besoins mais aussi pour les rassurer. C'est aussi une manière de briser la glace : quand on met les choses sur la table avec simplicité, les échanges deviennent plus naturels. Au fond, ce qui compte, ce n'est pas la différence, mais la qualité du travail, la curiosité et le respect mutuel.

H.fr : Le monde scientifique est-il suffisamment inclusif pour les chercheurs en situation de handicap, selon vous ?

ML : Je pense que d'énormes progrès ont été réalisés ces dernières années en matière d'inclusion. Pour mon doctorat, par exemple, j'ai obtenu une bourse du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur dédiée aux étudiants en situation de handicap. Ce n'était pas un privilège, mais un concours national très sélectif. Une belle initiative, un peu comme les Jeux olympiques et paralympiques de la recherche. Mais l'inclusion s'est souvent arrêtée là.

J'ai dû me battre pour obtenir des aménagements parfois très simples, face à des directions qui n'étaient pas toujours à l'écoute. J'aurais aimé consacrer cette énergie à mes travaux scientifiques. Je pense que le problème dépasse la recherche médicale, il est culturel : le handicap reste associé, dans l'esprit collectif, à l'incapacité. On pense trop souvent qu'une personne handicapée ne peut pas faire, donc qu'elle ne peut rien faire. C'est faux. Nous sommes capables autrement, et cette différence peut devenir une source d'innovation. Je suis convaincu que l'humanité est passée à côté de certaines découvertes majeures, simplement parce qu'un laboratoire n'était pas accessible à celui ou celle qui aurait pu les faire.

H.fr : Votre parcours vous a conduit des Hauts-de-France jusqu'à Boston. Quelles différences majeures percevez-vous entre la France et les États-Unis dans la prise en compte du handicap et dans la recherche médicale ?

ML : La loi sur le handicap aux États-Unis date de 1990, alors qu'en France, elle n'a été votée qu'en 2005. On a donc quinze ans de retard. Aux États-Unis, cette question est beaucoup plus ancrée, notamment en raison de la présence de nombreux vétérans : le respect et l'inclusion des personnes en situation de handicap font partie de la culture depuis longtemps. Là-bas, si un aménagement n'est pas accordé, les conséquences peuvent être sérieuses, aussi bien sur le plan financier que pour la réputation de l'établissement. En France, la loi existe, mais elle est souvent mal appliquée, parfois ignorée. Il reste encore un vrai fossé entre les intentions et la réalité du terrain.

H.fr : Le Téléthon joue un rôle majeur dans la sensibilisation au handicap. Quelle place cette initiative a-t-elle eue dans votre parcours ou votre vision de la recherche ?

ML : Je suis un enfant du Téléthon, je l'ai toujours suivi et y ai toujours participé. C'est une chance incroyable que nous avons en France : une association qui, grâce à la générosité des Français, a bâti des instituts de recherche où ont été réalisées des découvertes majeures, menant aux premiers traitements pour des maladies rares que l'on pensait incurables. Le Téléthon, c'est de l'espoir rendu concret. On s'y sent écouté, soutenu, représenté. Pour moi, cela a toujours été une source d'inspiration : chaque personne, quelle que soit sa maladie, devrait avoir le droit à un traitement.

H.fr : Quels sont vos prochains défis ?

ML : Les projets ne manquent pas ! Sur le plan scientifique, je souhaite poursuivre ma carrière à Boston en développant des traitements pour les myopathes, mais aussi en formant la nouvelle génération de chercheurs. Transmettre, c'est une autre manière de faire avancer la science.

J'ai également à cœur de défendre l'inclusion dès le plus jeune âge, à l'école. En tant que chercheur, mais aussi à travers mon parcours personnel, j'ai eu la chance d'enseigner à tous les niveaux, de la maternelle à l'université. L'inclusion commence par-là : éduquer les regards, éveiller les consciences, apprendre à respecter les différences. Les enfants d'aujourd'hui seront les chercheurs, enseignants et décideurs de demain. À plus court terme, je souhaite agir concrètement face au manque de moyens, au déficit d'AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap) et au nombre encore trop élevé d'enfants handicapés non scolarisés ou mal accompagnés (Handicap à l'école : 50 000 élèves sans accompagnement). C'est inadmissible dans un pays comme le nôtre. Je planche actuellement sur ce projet… quelques indices se cachent dans le livre.

H.fr : Justement, dans Le combat d'une vie, quel message souhaitez-vous transmettre au lecteur, et en particulier aux jeunes en situation de handicap qui doutent concernant leur avenir ?

ML : Je leur dirais d'écouter leurs rêves et de tout faire pour les réaliser. La société a tendance à nous enfermer dans des cases, à nous de les briser, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui viendront après. Mon message, c'est qu'aucun destin n'est figé. Ce n'est pas la maladie ou le handicap qui décident à notre place, c'est notre volonté, notre curiosité et notre persévérance. Il y aura toujours des gens pour vous décourager, mais il y en aura d'autres qui vont tendront la main. À vous de la saisir au bon moment.

© Matthias Lambert / Avec Canva